Note de synthèse Régis Garcia – octobre 2025

Cliquer pour télécharger le rapport

Préambule

Les éléments présentés entre crochet ont vocation à identifier les parties de phrases insérées dans les citations du rapport du Sénat pour la production de cette synthèse.

Contexte et méthode pour le rapport du sénat

La délégation aux droits des femmes du Sénat a travaillé pendant 10 mois, entre décembre 2023 et septembre 2024:

- 50 auditions des “représentants de l’État, acteurs associatifs, collectivités territoriales, sociologues, travailleurs sociaux ou encore professionnels de santé” ;

- “visites de terrain” pour rencontrer une “centaine de personnes (professionnels, bénévoles et personnes accueillies)

Objectifs affichés par le rapport

- Premier objectif : alerter l’opinion publique sur la situation des milliers de femmes et d’enfants qui connaissent la rue, ainsi que sur les difficultés que rencontrent les travailleurs sociaux qui les accueillent et les accompagnent, faute de solutions satisfaisantes à leur proposer, dans un contexte de crise du logement.

- Second objectif : formuler des préconisations afin d’améliorer la prise en charge des femmes sans domicile à travers 22 recommandations.

Un Rapport d’information du Sénat : c’est quoi ?

Les rapports du Sénat sont généralement construits à partir d’auditions d’experts, de représentants de l’administration et d’acteurs de terrain.

Auditions

La délégation a entendu plus d’une cinquantaine de personnes au cours d’auditions au Sénat : représentants de l’État, acteurs associatifs, collectivités territoriales, sociologues, travailleurs sociaux ou encore professionnels de santé.

Visites de terrain, rencontres et immersions

- Visites de terrain à Paris, en Seine-Saint-Denis et à Marseille,

- Rencontres : près d’une centaine de personnes – professionnels, bénévoles et personnes accueillies – dans des centres d’hébergement, des haltes de nuit, des hôpitaux, des locaux associatifs ou encore dans la rue.

- Immersion : les rapporteures se sont rendues au centre d’appel du 115 de Paris afin de procéder à de doubles écoutes des appels de personnes sans-abri et de prendre connaissance des réponses apportées par les écoutants sociaux.

Qui sont les rédacteurices et rapporteures ?

Le rapport a été produit par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidée par Mme Dominique Vérien.

Les rapporteures sont :

- Mmes Agnès EVREN, Cheffe d’entreprise Membre du groupe Les Républicains

- Marie-Laure PHINERA-HORTH, Orthophoniste, membre du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

- Olivia RICHARD, Juriste – Collaboratrice parlementaire, membre du groupe Union Centriste et

- Laurence ROSSIGNOL, Juriste, membre du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

SOURCES mobilisées par le rapport

Si le rapport du Sénat identifie d’emblée cette difficulté à réunir des données précises (cf. paragraphe ci-dessous), il mobilise plusieurs sources pour documenter les phénomènes. Ces sources sont présentes dans différentes parties du document, il semble important de pouvoir les repérer :

- 2012 : enquête Sans Domicile de l’Insee, données portant sur les personnes sans domicile hébergées par l’État, données des demandes de mise à l’abri formulées auprès du 115.

- 2024 : rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement.

- 2020-2021 : Enquête quadriennale de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale.

- 2022 (31 décembre) : Plateformes d’accompagnement social à l’hôtel (PASH) qui accompagnent environ la moitié des personnes hébergées par l’État à l’hôtel en Île-de-France.

- 2021-2023 : enquêtes de veille sociale (…) réalisées sur les demandes exprimées au 115 (données regroupées dans le SI-SIAO, le système d’information commun à l’ensemble des services intégrés d’accueil et d’orientation des personnes sans domicile (SIAO) et aux travailleurs sociaux qui interviennent dans la prise en charge des personnes sans-abri et hébergées).

- 2024 : Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii).

- Avril 2021 – mars 2024 : Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) : nombre de femmes en demande non pourvue (DNP), c’est-à-dire sans-abri en dépit d’un appel au 115.

POURQUOI LES DONNÉES GLOBALES SONT-ELLES DIFFICILES À RÉUNIR ? Notamment concernant les situations des femmes…

- Des données incomplètes [concernant] Le nombre de personnes sans domicile (p.8).

- Des études anciennes et trop espacées (tous les 15 ans) : Les dernières enquêtes Sans Domicile de la statistique publique remontent à 2001 et 2012 (p.33).

- Une enquête DREES – INSEE attendue en 2026 (p.33).

- Les résultats publiés [ne sont] pas systématiquement (…) ventilés par sexe (p.33).

- Dans les données du SI-SIAO, la catégorie « famille » invisibilise les femmes (p.34).

Pour plus de détails

1-Pas d’harmonisation des « périmètres de décompte » entre les différentes institutions

Le périmètre de décompte des places d’hébergement diffère selon les institutions.

- L’enquête ES-DS comptabilise les places d’hébergement généraliste, les places du DNA et les établissements d’accueil mère-enfant (financés par les départements), mais les nuitées hôtelières n’entrent pas dans le champ de l’enquête (…).

- À l’inverse, la Dihal et le Pacte des solidarités annoncé en septembre 2023 comptabilisent les nuitées hôtelières et les places d’hébergement généraliste (…) tandis que les places du DNA et celles des établissements d’accueil mère-enfant n’entrent pas dans ce décompte.

2-Trop de photographies « instantanés » / pas d’information sur les trajectoires ou les flux

- « Instantanés » VS « Trajectoires » – Les décomptes ne fournissent qu’une photographie à un instant t, sans réellement fournir d’éléments sur les trajectoires des femmes qui peuvent alterner entre rue et hébergement.

- « Stock » VS « Flux » – Les opérations de dénombrement tendent à imposer le principe d’un stock de personnes sans-abri alors qu’il faut aussi prendre en compte le flux : tous les jours, des personnes sont expulsées, et tous les jours des personnes trouvent un hébergement voire un logement (Mission « veille sociale », Croix-Rouge française).

3-Absence d’Observatoire National du Sans-Abrisme

La délégation ne peut que déplorer le fait que l’observatoire du sans-abrisme, annoncé en mai 2023, n’ait toujours pas vu le jour.

4-Décomptes trop irréguliers

Afin de remédier à cette difficulté, le Sénat a adopté, en janvier 2024, une proposition de loi visant à mettre en place un décompte annuel des personnes sans-abri dans chaque commune (p. 29).

Si certaines villes mènent des opérations de décompte des personnes sans-abri, toutes ne le font pas de façon régulière et certaines ne publient pas leurs résultats.

5-Impossibilité d’identifier l’origine des femmes hébergées – principe d’inconditionnalité du 115

L’hébergement étant fondé sur un principe d’inconditionnalité, les critères de nationalité et de régularité du séjour ne sont pas renseignés.

Si ces éléments sont nécessaires dans le cadre de l’accompagnement social des personnes hébergées, afin de pouvoir les orienter vers les dispositifs adaptés, et le cas échéant vers un logement social, ils ne sont en revanche pas renseignés lors des appels au 115. Il est donc impossible d’effectuer un relevé précis de l’origine des femmes hébergées (p. 41).

6-Invisibilisation des femmes : Femmes invisibles / Extrêmement visibles et « indésirables »

Trop peu visibles

Les femmes sans-abri adoptent des stratégies d’invisibilisation afin de ne pas s’exposer aux violences de la rue (mobilité extrême, dissimulation dans des espaces clos, apparence soignée ou au contraire repoussante…).

- Souvent très mobiles, elles marchent dans les rues, les magasins, les gares et les aéroports (mobilité est en partie subie en raison de la segmentation [et dissémination] des lieux de l’assistance (lieu d’hébergement, accueil de jour, bains-douches, bagageries…)

- [Elles veillent] et « surveillent » l’environnement qui les entoure lorsqu’elles ne trouvent pas d’hébergement (…) :

- Ne pas dormir, rester en alerte. […]

- La catégorie de sans-abri utilisée par l’Insee, qui insiste sur le fait de « dormir dans des espaces non prévus pour l’habitation », n’est pas opérante pour ces femmes (Marine Maurin, Centre Max Weber)

- Elles dorment dans les bus de nuit.

- Les femmes se dissimulent souvent dans des espaces ouverts de jour comme de nuit (gares, aéroports, hôpitaux) ou des espaces non visibles (halls d’immeuble, caves, parkings ou voitures).

- Elles soignent leur apparence pour ne pas être identifiées dans ces lieux.

- Certaines « se déguisent » en hommes : en se coupant les cheveux ou en mettant des vêtements dissimulant leurs formes,

- « Chercher à inspirer le dégoût est une manière de se protéger » : en s’habillant salement ou en arrêtant de se laver.

Trop visibles

« On a beaucoup dit que les femmes sans-abri étaient invisibles. Il me semble qu’au contraire, un certain nombre de ces femmes sont extrêmement visibles. C’est bien pour cela qu’elles posent problème et qu’elles sont construites comme « indésirables » dans les espaces publics. Je pense notamment aux femmes en campement. » (Muriel Froment-Meurice, maîtresse de conférences en géographie à l’Université Paris-Nanterre).

Non recours

La Fédération des acteurs de la solidarité estime que 50 à 60 % des personnes sans-abri n’ont pas recours au 115.

Hébergement chez des tiers : « angle mort de l’observation sociale »

On connaît mal le nombre de femmes hébergées chez des tiers et leur situation. Aucune étude récente n’a permis de détailler le profil des femmes [qui vivent ces situations] et leur relation avec la personne qui les héberge.

D’où la « Recommandation n° 1 » : Produire systématiquement des données genrées

- Prochaine enquête de l’Insee sur le sans-domicilisme ;

- Modernisation du SI-SIAO, qui devra permettre à l’État de disposer en temps réel des données d’activité du 115.

- [Nécessité] de pratiquer un questionnement systématique des violences sexuelles et de l’exposition à la traite des êtres humains et à la prostitution.

- [Nécessité de] croiser le sexe avec d’autres critères comme la nationalité, l’âge, le motif d’admission dans le logement ou le statut d’activité, [pour] livrer à une analyse genrée.

CONSTATS GÉNÉRAUX

Toutes les études et remontées de terrain signalent à la fois une augmentation générale du nombre de personnes, y compris de femmes, sans domicile, en lien avec la crise du logement, et une augmentation du nombre de femmes sans-abri, depuis une quinzaine d’années et plus encore depuis 2018.

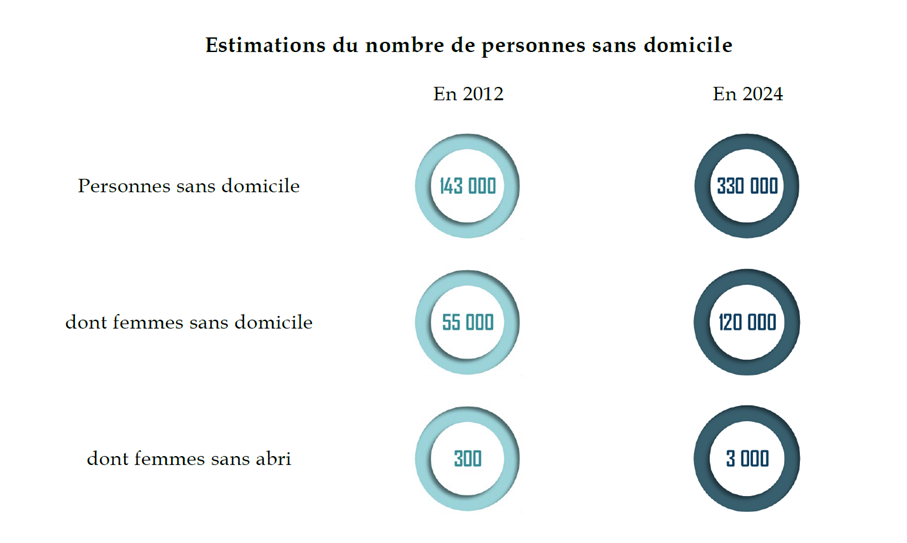

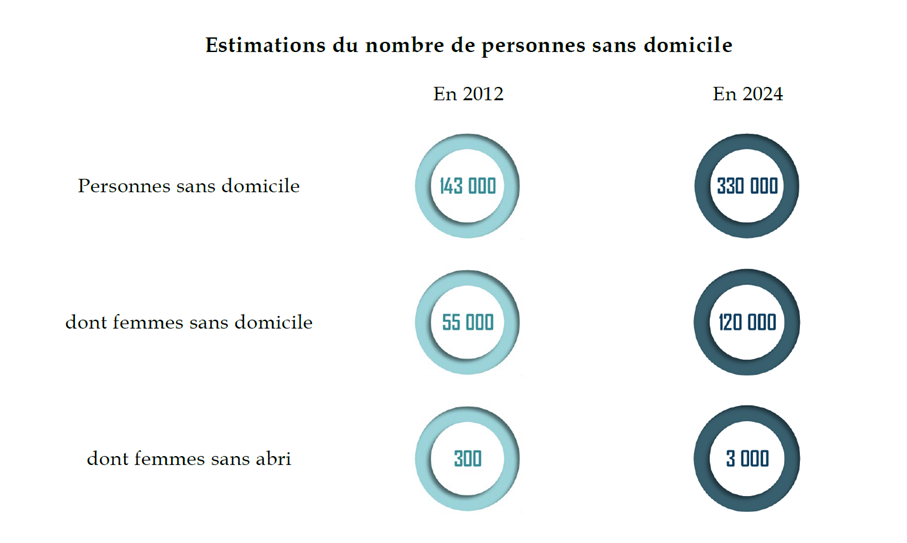

Le nombre de personnes sans domicile a doublé en dix ans

Cette augmentation concerne aussi bien les familles (couples avec enfants ou mères seules avec enfants) que les femmes isolées (p. 20).

Femmes sans domicile

LA PROPORTION de femmes parmi les personnes sans domicile est restée relativement stable, autour de 40 %.

LE NOMBRE de femmes sans domicile, en valeur absolue, a donc lui aussi doublé en dix ans. 330 000 personnes sans domicile en 2024, dont environ 120 000 femmes

[Femmes sans-abri]

Parmi ces personnes sans domicile, le nombre de femmes sans-abri a nettement augmenté :

- [de 300 personnes en 2012 à 3000 personnes en 2024],

- [soit multiplié par 10 en 12 ans] :

- 2% des sans-abris sont des femmes en 2012 (p. 21), contre 10 à 15 % (soit a minima 3 000 personnes) = 30000 personnes sont sans abri parmi les 330 000 personnes sans domicile en France aujourd’hui.

Femmes et enfants dans la rue

Chaque soir, environ 3 000 femmes et près de 3 000 enfants sans-abri passent la nuit dans la rue.

2012 : enquête Sans Domicile de l’Insee

- 143 000 personnes sans domicile fréquentant des services d’hébergement ou de distribution de repas en France métropolitaine, dont plus de 30 000 enfants.

- 38 % des sans-domicile adultes étaient des femmes, contre 32 % lors de la précédente enquête Sans Domicile de 2001.

- 2 % de femmes parmi les quelque 14 000 personnes sans-abri.

2020-2021 Enquête quadriennale de la Drees (au 31 décembre 2020)

- 46 % des 100 100 personnes hébergées dans l’hébergement généraliste (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, dit CHRS, ou autre centre d’accueil) sont des femmes.

- 38 % des 91 600 personnes hébergées dans le dispositif national d’accueil (DNA, principalement en Centre d’accueil pour demandeurs d’asile dit Cada) sont de sexe féminin (adultes et enfants confondus).

- Parmi elles, la proportion de femmes seules et de mères isolées a fortement augmenté.

Les chiffres identifiés par les différentes sources

2024 : rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre

- 4,2 millions le nombre de personnes mal logées,

- dont 330 000 personnes sans domicile, soit un doublement en une dizaine d’années,

- 643 000 personnes en hébergement « contraint » chez des tiers.

2024 : Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii)

- Sur un total de 110 000 places

- 41 000 femmes, sont hébergées au sein du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile

- Dont 20 % de femmes isolées

2022 (31 décembre) Plateformes d’accompagnement social à l’hôtel (PASH)

- 13 000 personnes majeures hébergées et accompagnées par les PASH

- 50 % sont des femmes,

- Dont 7 % sont enceintes

2021-2023 : enquêtes de veille sociale (…) réalisées sur les demandes exprimées au 115 – Dihal

- Augmentation de 70 % du nombre quotidien de demandeurs entre 2021 et 2023

Novembre 2023 – mars 2024 : enquêtes de veille sociale (…) réalisées sur les demandes exprimées au 115 (données regroupées dans le SI-SIAO) – Dihal (p. 23)

- En moyenne, chaque jour, 8 524 personnes ont fait une demande d’hébergement d’urgence

- Dont 30 % de femmes majeures et 28 % de mineurs (accompagnés d’un ou deux parents).

Avril 2021 – mars 2024 : Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) :

- Nombre de femmes en demande non pourvue (DNP), multiplié par 3 : de 291 à 891 (faute de places disponibles ou compatibles avec la composition du ménage).

- Nombre de femmes seules, multiplié par 2,5 : de 181 à 491.

- Aujourd’hui :

- Un 1/3 des personnes en famille en DNP sont des mères isolées avec leurs enfants

- Un 1/4 des personnes seules (…) est une femme.

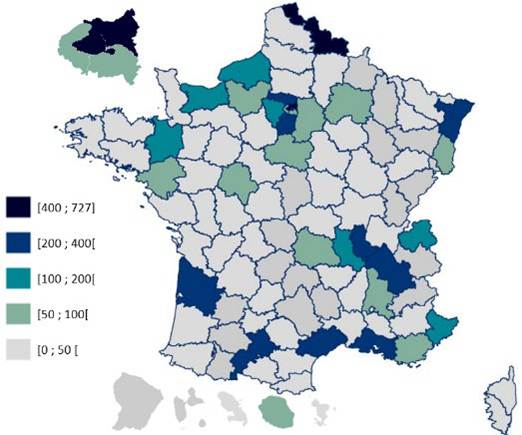

Répartition géographique des femmes sans domicile

Île-de-France

50% des femmes sans domicile vivent en Île-de-France (précarité marquée dans certains territoires d’Île-de-France, concentration importante (…) de personnes en situation irrégulière ou en attente de régularisation, qui ne peuvent accéder à un logement).

40 % des demandeurs d’asile arrivent en Île-de-France (selon la préfecture d’Île-de-France).

En Île-de-France, la dégradation de la situation remonte à l’hiver 2018 (chiffres de la préfecture) : pour la première fois, le 115 n’a pu mettre à l’abri des familles avec enfants.

Hors Île-de-France :

- Augmentation du nombre de personnes sans domicile (…) dans la plupart des grandes villes, en particulier : Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux ou Toulouse.

- Pour autant, certains départements moins denses et pour partie ruraux sont également concernés par la problématique du sans-abrisme.

- Dans les outre-mer, un phénomène plus marginal, mais en augmentation

Campements, bidonvilles et grands squats

- 11 200 ressortissants européens vivent en bidonvilles (plateforme Résorption Bidonvilles),

- Concentration de ces sites dans 20 départements [dont l’Hérault], souvent à la périphérie de grandes villes.

FAUSSES REPRÉSENTATIONS : UNE PRÉCARITÉ AUX MULTIPLES VISAGES

Beaucoup de représentations fausses autour des personnes sans domicile, et notamment des femmes, prévalent (p. 38) :

[Non pas] des femmes sans-abri très désocialisées, mais plutôt des femmes ayant :

- Des parcours de vie chaotiques,

- Des passages par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) s’agissant des Françaises : un quart des personnes sans domicile nées en France ont été placées en famille d’accueil ou en foyer dans leur enfance au titre de la protection de l’enfance. p. 40 (Insee, 2012)

- souvent un parcours de migration et

- une mise à la rue après un premier hébergement chez un tiers.

Plusieurs grands types de profils :

- Seules ou en famille, basculent dans la précarité et ne sont pas ou plus en mesure de payer un loyer,

- Séparées, parfois à la suite de violences conjugales,

- Ayant connu une enfance difficile, voire violente,

- Migrantes qui ont fui leur pays,

- Ayant des troubles psychiatriques sévères

- Vivant en famille au sein de bidonvilles et de squats.

- Vivant en famille à l’hôtel : Aujourd’hui, les familles sont majoritairement orientées vers des hôtels sociaux. 28 659 enfants étaient hébergés en hôtel social en août 2024 (FAS). Selon l’Unicef, les familles passent en moyenne 37 mois dans les hôtels sociaux et 9 enfants naissent chaque jour au sein de familles hébergées dans le parc social d’Île-de-France.

- Enfants : accompagner les femmes sans domicile suppose également de prendre en charge leurs enfants, qui sont exposés à des conditions de vie précaires avec d’importantes répercussions sur leur santé physique et mentale, leur développement, leur scolarité.

- Jeunes sortants de l’ASE : 1/4 des personnes sans domicile est passé par l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; (…) les jeunes femmes qui en sont issues sont particulièrement exposées au risque de prostitution (p. 13).

Mères, isolées ou en couple, avec leurs enfants ou enceintes

- Les femmes enceintes ou accompagnées d’enfants [ne sont plus] protégées du risque de la rue.

- Craintes des mères vis-à-vis des services sociaux : beaucoup craignent que leur bébé leur soit retiré à la sortie de l’hôpital si elles n’ont pas de solution d’hébergement.

Motif de perte du logement

- Séparation : 28% (Insee, 2012)

- Violences familiales : 15% (Insee, 2012)

- Ne plus pouvoir payer le loyer

- Licenciement

- Expulsion

[Facteurs de précarisation]

- Exposition aux emplois précaires : Parmi les femmes accueillies dans les structures d’hébergement, nombre d’entre elles travaillent, notamment dans le secteur du soin et du service à la personne.

- Monoparentalité

- Rupture conjugale : dégradation de leur niveau de vie, qui peut conduire à la perte de leur domicile.

- Passage à la retraite :

- Les femmes perçoivent un montant de retraite de droit direct inférieur de 40 % (28 % en intégrant les pensions de réversion) à celui des hommes, selon des chiffres de 2021 de la Drees (2023)

- Taux de pauvreté des femmes âgées de plus de 75 ans atteint 10,1 %, contre 6,6 % pour les hommes (Petits frères des pauvres, 2024)

Facteurs de risque pour les femmes sans domicile

- Vieillissement accéléré,

- Renoncements aux soins…

- Troubles liés à une mauvaise alimentation et aux difficultés d’accès à l’hygiène,

- [Pratiques addictives à l’égard de l’alcool ou de substances psychoactives] : 30 % des usagers de crack1 en rue en région parisienne sont des femmes

1-Troubles dépressifs :

- 30 % des mères sans domicile [souffrent de] troubles dépressifs

- 19 % des enfants sans domicile [souffrent de] troubles de santé mentale (troubles émotionnels, relationnels, du comportement ou d’inattention), contre 8 % en population générale (enquête Enfants et familles sans logement personnel en Île-de-France, 2018).

2-[Santé globale]

- Complications en cas de pathologies,

- Risques d’infection au VIH et aux hépatites,

- Grossesses et naissances à risques,

- Épuisement psychique

- Incertitude attachée à leur situation,

- Stress,

- Dépendance à des tiers, a

- Manque de sommeil : les femmes qui passent la nuit dans la rue ne dorment pas

- Retards de prise en charge et des renoncements aux soins

- Barrière de la langue

- Difficultés à identifier les professionnels de santé

- Applications numériques de prise de rendez-vous

- Difficultés à se déplacer

Violences

Violences : Des violences physiques et sexuelles massives, un élément récurrent du parcours des femmes sans domicile

Selon le rapport, « la quasi-totalité de ces femmes ont subi des violences physiques et sexuelles dans la rue, qui s’ajoutent à celles qu’elles ont souvent vécu dans leur enfance, dans leur foyer ou au cours de leur parcours migratoire » (p.8).

Elles sont particulièrement exposées aux risques d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle (hébergements contre « services » et prostitution).

« Au bout d’un an passé à la rue, 100 % des femmes ont subi un viol, quel que soit leur âge, quelle que soit leur apparence. Pour elles, c’est un trauma parmi d’autres. » (Selon Aurélie Tinland, médecin-psychiatre à l’AP-HM) – [NB : le rapport n’indique pas la source qui permet d’affirmer ce chiffre ; ce chiffre ne provient que d’une source unique]1

- [Les violences peuvent être] à l’origine directe de la perte du domicile ou antérieures (p. 40)

- Les femmes sans domicile déclarent plus souvent que les hommes avoir été victimes de violences avant l’âge de 18 ans, à hauteur de 36 % (Marie Loison, et Gwenaëlle Perrier, 2019) (p. 40).

Violences au cours du parcours migratoire / Violences en parcours de rue

- 92 % des femmes interrogées – quasi exclusivement de nationalité étrangère – ont indiqué avoir subi des violences au cours de leur parcours migratoire et de leur parcours de rue, en particulier vols, agressions physiques, agressions sexuelles, travail forcé et séquestration (étude de l’Observatoire du Samusocial de Paris de 2016).

- Incidence du viol 18 fois plus élevée chez les femmes demandeuses d’asile vivant en France par rapport aux femmes en population générale (étude de santé publique menée auprès de 273 demandeuses d’asile à Marseille).

[Violences invisibilisées (silenciées)]

[Le rapport met en évidence 2 questions :- La sécurité des femmes dans le cadre d’accueils mixtes

- La difficulté à parler des violences sexistes et sexuelles dans les lieux d’accueil

NB : l’enquête de référence date de 2021.]

À partir d’une étude menée au sein de 3 centres d’hébergement mixtes (Fondation des femmes et Fédération des acteurs de la solidarité, Un Abri Pour Toutes – Mieux accueillir les femmes dans les centres d’hébergement mixtes, 2021).

- 93 % des femmes hébergées ont connu des violences au cours de leur vie.

- Pourtant, 85 % des femmes hébergées n’avaient jamais évoqué ces violences au sein de la structure dans laquelle elles étaient hébergées

- 53 % en parlaient même pour la première fois de leur vie, du fait de l’étude.

- 18 % des femmes interrogées se sentaient en danger au moment de l’enquête.

- 55 % d’entre elles ne se sentaient pas en sécurité le soir au sein de leur structure d’hébergement et évitaient de s’y déplacer la nuit.

Recommandation n° 19 : Faciliter l’accès aux services du quotidien et aux démarches administratives : en développant les accueils de jour réservés aux femmes, centralisant services et accompagnements, pour une prise en charge stable et continue, dans un même lieu

Risques d’exploitation et de prostitution [très fortement corrélés avec le lieu d’hébergement]

- Hébergements contre « services »

- Propositions de rapports sexuels rémunérés

- Réseaux d’exploitation et de prostitution

94 % des victimes de traite des êtres humains (dont 82 % sont des femmes) sont hébergées par l’exploiteur ou le réseau, un prolongement de l’emprise sur elles (Enquête « Les victimes de traite des êtres humains », Miprof-SSMSI, 2023)

Vivent directement sur le lieu d’exploitation :

- 95 % des victimes d’exploitation par le travail domestique (95 % sont de femmes) et

- 36 % des victimes d’exploitation sexuelle (94 % de femmes)

(Enquête « Les victimes de traite des êtres humains », Miprof-SSMSI, 2023).

Une majorité de femmes migrantes, qui ont vécu un parcours d’exil et de violences et qui subissent la complexité administrative

Femmes migrantes

La majorité des femmes sans domicile sont d’origine étrangère

Tous les acteurs associatifs rencontrés estiment que la majorité des femmes sans domicile qu’ils rencontrent et accompagnent sont d’origine étrangère. Ces femmes peuvent être seules, accompagnées de leurs enfants ou en famille.

- Les femmes migrantes sont aujourd’hui majoritaires en Europe et représentent 48 % des migrants dans le monde : « on pense souvent que ce sont les hommes qui partent, mais la réalité est tout autre sur le terrain » (Fondation pour le logement)

- Affaiblissement des conditions de prise en charge de ces personnes exilées (Fondation pour le logement)

- Un demandeur d’asile sur deux n’est pas hébergé dans le dispositif national d’accueil (DNA). De ce fait, plus de femmes se retrouvent à la rue » (Fondation pour le logement)

Femmes étrangères sans domicile en situation régulière ou irrégulière : complexité et de la longueur des procédures administratives [qui les mettent en danger]

- Non-renouvellement de leur titre de séjour par la préfecture dans les délais impartis [empêche] l’accès à un logement social ou [provoque la perte du] logement. (Fondation pour le logement)

- Complexité et de la longueur des procédures administratives d’accès à un titre de séjour pour les personnes exilées (première demande ou d’un renouvellement de titre de séjour).

- Délétères pour les femmes, notamment les primo-arrivantes, souvent victimes de réseaux de traite des êtres humains et de prostitution dès leur arrivée sur le territoire : (…) situation d’exploitation domestique ou sexuelle à leur arrivée, puis à la rue si elles refusent une telle exploitation.

- Traitement de la situation administrative des femmes hébergées en situation irrégulière, pour lesquelles aucune solution de logement n’est aujourd’hui possible faute de droits ouverts, doit être posée : l’exigence d’un titre de séjour régulier pour accéder à un logement social est l’un des principaux facteurs d’embolisation des structures d’accueil et d’urgence et contribue à l’augmentation du nombre de personnes sans-abri (p. 126).

[En conséquence, le rapport indique souhaitable de favoriser (p. 126)] :

- Une régularisation des femmes qui vivent en hébergement.

- Une mise à l’abri pérenne (…) des femmes sans-abri originaires de pays où elles ont subi des violences ou des menaces

- Une nécessaire réflexion sur la mise en place de titres pluriannuels.

- [Le rapport rappelle la faculté des] préfets de procéder, au cas par cas, à la régularisation des femmes étrangères sans domicile, notamment les mères isolées ayant des enfants nés ou scolarisés en France.

Recommandation n° 15 : Impulser un effort particulier en faveur des femmes sans domicile dans le cadre de la circulaire Valls, qui permet aux préfets de procéder à des régularisations au cas par cas.

Recommandation n° 17 : Créer, au sein des préfectures, un guichet unique dédié au traitement des demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour déposées par des femmes étrangères isolées et sans domicile.

ASSURER UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT ADAPTÉE À LEURS BESOINS

L’offre d’hébergement a été multipliée par deux en dix ans

- 203000 places dans le parc généraliste (CHRS, CHU, autres centres) et dans les Hôtels sociaux.

- 110000 places dans le cadre du DNA

En dépit de cette augmentation, le parc d’hébergement est aujourd’hui saturé,

- Faute de solutions de sortie vers le logement,

- Il ne remplit donc plus sa vocation de solution temporaire

- Plus de la moitié des femmes et familles ne sont pas mises à l’abri en dépit de leur appel au 115

Demandes Non Pourvues (DNP)

Gérer la pénurie de places : critères de vulnérabilité de plus en plus restrictifs

= est devenu condition d’accès à part entière, en dépit du principe d’inconditionnalité de l’hébergement

Figure 2 – Demandes d’hébergement non pourvues (DNP) par département dans la nuit du 19 août 2024. Carte réalisée par la délégation à partir de données transmises par la Dihal

Constats

- L’embolie de l’hébergement s’explique par la crise du logement en aval, notamment la baisse de la production de logements sociaux depuis 2018

- Engorgement du parc social : 600000 demandeurs de logements sociaux en plus depuis 2017

- L’accès direct au logement doit constituer le premier outil de protection des personnes à la rue, en particulier des femmes, plus exposées aux violences.

Recommandations

- Établir un critère de priorité pour les femmes seules et les mères isolées sans domicile pour l’attribution d’un logement social.

- Renforcer les moyens des programmes spécialisés d’accès direct au logement pour les personnes les plus vulnérables, sur le modèle du dispositif Un chez-soi d’abord.

- Reconnaître les enfants sans domicile comme bénéficiaires directs de l’accompagnement psychosocial global prévu pour leurs parents.

- Renforcer les moyens dédiés aux dispositifs de médiation scolaire, notamment pour garantir l’inscription scolaire sans exigence d’un justificatif de domicile.

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX QUI LES ACCOMPAGNENT

Les travailleurs sociaux – à 65 % des femmes – se trouvent souvent eux-mêmes dans une situation difficile, en raison de faibles rémunérations, d’un manque de reconnaissance sociale et d’une perte de sens professionnel faute de solutions durables à proposer au public pris en charge.

Les travailleurs sociaux – et plus exactement les « travailleuses sociales » : Une profession précaire et sous-valorisée :

- faibles rémunérations

- Le salaire net oscille entre 1 600 et 1 700 euros net

- Le salaire moyen brut dans les conventions collectives du secteur social se situe à 2 300 euros brut, contre 3 500 euros en moyenne nationale.

- Risque réel de découragement

- Situation de grande précarité et d’instabilité

- Manque de reconnaissance sociale

- Perte de sens professionnel de leur activité faute de solutions durables à proposer au public pris en charge.

« L’ancienneté moyenne des écoutants du 115 à Paris s’établit à sept mois. Elle est très faible. Nous passons notre temps à recruter et à remplacer. Nos équipes de travail social, sur de l’accompagnement, ont affiché jusque 30 à 40 % de postes vacants. »

- Référence complémentaires à venir ↩︎